Há uma série de coisas que meninas devem saber para sobreviver em um mundo de predadores sexuais. Orientar mulheres e meninas para lidar com assédio é mais complexo do que parece porque pouco refletimos sobre como somos socializadas para o jogo amoroso, e sobre como aprendemos a nos colocar sempre em posição de vulnerabilidade no momento da aproximação amorosa, principalmente nas relações heterossexuais. Temos muita dificuldade de perceber como é embaçado esse limite que aprendemos a traçar em relação ao abuso masculino sobre nós, que recai muitas vezes desde a mais tenra infância. Nós mulheres somos criadas com mensagens muito contraditórias sobre como agir e o que devemos aceitar, principalmente sobre homens e relacionamentos.

Aprendemos que nossa aparência é a coisa mais importante sobre nós mesmas e que precisamos de validação constante a ponto de dedicarmos todo nosso tempo em função de estar “bem”, que para mulheres é igual a estar bonita. Competimos umas com as outras por essa aprovação e interpretamos qualquer discordância como uma questão de “recalque” ou “inveja” da nossa “beleza”. Somos altamente críticas em relação a nós e as outras mulheres. E em algum nível todas ansiamos pela aprovação masculina na forma de olhares, curtidas, cumprimentos e elogios. Não percebemos como isso é usado para nos manipular, como isso nos gera insegurança e como abre caminho para que qualquer homem em qualquer lugar se ache no direito de opinar nosso corpo, controlar a maneira como nós devemos nos parecer, e nos humilhar.

Aprendemos a mensagem contraditória de que precisamos ser “recatadas”, “castas”, “difíceis”, ao mesmo tempo que somos incentivadas o tempo inteiro para, desde muito jovens, nos mostrarmos sedutoras. Roupas, maquiagens, danças, caras, bocas e trejeitos, são ensinados às meninas para que elas já se posicionem socialmente como sexualizáveis. Nossa cultura é pedófila e não esconde isso. Para homens, relacionamento com mulheres é sobre ter sexo, a maior quantidade possível. Para mulheres, relacionamento com homens é sobre amor, casamento e filhos.

E assim, meninos aprendem que devem “caçar” meninas, e meninas aprendem que devem sorrir para o caçador e se oferecer em sacrifício. Dessa forma, como criar nossas meninas para que se defendam? Como ensiná-las a diferenciar uma relação potencialmente saudável de uma abusiva, se nós mesmas temos essa dificuldade e vivemos caindo em armadilhas? O que devemos ensiná-las para que possam traçar limites entre interesse genuíno e assédio?

1. Padrões de beleza são reais e inatingíveis e existem para controlar meninas e mulheres

Mostre para sua filha que os padrões de beleza que ela vê nas revistas, na TV, e agora na internet são completamente artificiais. Que mulheres só tem aquela aparência graças a muita maquiagem, muita edição de imagem e filtro. E que ter aquela aparência glamorosa faz parte da profissão delas e que portanto há toda uma equipe que trabalha direta ou indiretamente pela manutenção daquele tipo de visual. Que essas mulheres são vitrines ambulantes subsidiadas por uma indústria cuja função é estimular outras a consumirem enlouquecidamente todo tipo de produto de beleza. Que vendem uma ideia inalcançável de como mulheres devem se parecer justamente com o objetivo de mantê-las sempre angustiadas e insatisfeitas com a própria imagem, pagando qualquer preço para se tornarem como o padrão.

Explique que especialmente meninas como ela, que não entendem muito bem como é a engrenagem do consumo que move o mundo, podem ser especialmente suscetíveis a este tipo de apelo. Porque parece que só mulheres que se parecem de uma determinada forma são amadas, queridas, admiradas e desejadas. Tem suas fotos curtidas, comentários elogiosos. Meninas “feias” ou foram do “padrão” são punidas, ofendidas, rejeitadas. A sociedade é cruel e isso tem uma função: fazer uma pressão enorme na cabeça de meninas, para que se tornem mulheres inseguras e infelizes, que odeiam o próprio corpo. Que odeiam a si mesmas. E mulheres inseguras ficam vulneráveis, frágeis, suscetíveis e isso é um prato cheio para abusos. Destruir a auto-estima de uma menina é o primeiro passo para dominar a mulher que ela vai ser tornar.

E tem um segredo que é preciso saber: no final do dia, quando o trabalho acaba, mesmo as musas mais belas, longe das câmeras, são como nós. Mulheres comuns. Que também não se acham boas o suficiente. Que também não se acham bonitas o bastante.

E quem se beneficia enquanto meninas e mulheres desenvolvem depressão, anorexia, bulimia, ansiedade, gastam toda sua energia, tempo e dinheiro (muito dinheiro)? A quem serve manter mulheres sempre com a auto-estima arrasada, pensando em diversos momento do seu dia sobre como não são boas o bastante? Belas o suficiente? Aos homens. Homens que dominam todo um mercado, que lucram com isso. Homens, que mantém mulheres ocupadas em obter sua aprovação a todo custo e usam isso a seu favor para dominá-las, julgá-las, classificá-las, escolhê-las como em um leilão, como se mulheres não fossem pessoas.

Ensine a sua menina que o que ela tem de mais precioso a proteger nesse momento é o amor por si mesma, completa. Que o que ela tem de mais importante a aprender é a amar-se e amar outras mulheres. E eu sei que essa é uma tarefa muito difícil porque implica uma desconstrução que está muito arraigada. Recusar o troféu de mais bela pelo qual fomos ensinadas a morrer, pelo qual adoecemos e gastamos nosso tempo e dinheiro. Mas precisamos começar a quebrar esse paradigma essencial porque só quando mulheres deixarem de ser definidas pela sua aparência deixarão de ser tratadas como coisas. Abandonaremos finalmente a condição de objeto para nos tornarmos pessoas.

2. Atratividade física não é o elemento mais importante sobre uma pessoa e é o motivo errado para começar um relacionamento

Insista com sua filha para desconstruir a ideia de que a beleza é o elemento mais importante que alguém possui. Incentive-a a olhar e a se aproximar de outras pessoas para além da aparência física e a não permitir que ela seja abordada baseada unicamente neste parâmetro. Explique a ela que se o único fator pelo qual alguém a busca é por sua beleza, a atratividade do seu corpo, a sua sensualidade ou a sua presumida disponibilidade sexual, ela está sendo subestimada e não valorizada e merece alguém melhor, porque ela é uma pessoa completa, que é muito mais que um rosto ou um corpo atraente.

Ensine a sua filha que em um bom relacionamento as pessoas devem se enxergar e interagir por completo. Que para além de carícias e sexo, um casal conversa, se diverte, compartilha coisas da vida, se respeita, e se apoia. Que eles são amigos. E que portanto a personalidade, o caráter, os valores, da pessoa com quem ela vai se envolver é muito mais crucial que a aparência, e que da mesma forma ela deve esperar despertar interesse pelos mesmos indicadores, buscando compatibilidade. Que se ela não pode esperar se tornar uma boa amiga da pessoa que a busca romantica ou mesmo sexualmente então está fadada a entrar em uma situação pautada por hierarquia e controle, porque ela será tratada como um objeto que alguém possui. E ela deve esperar, ao invés disso, alguém com quem seja capaz de constituir uma relação genuína de afeto, respeito, cumplicidade e parceria. Não importa se é um encontro de duas horas ou um namoro de meses. Ela deve esperar consideração e respeito sempre. Que se sexo está se tornando mais importante que a integridade e saúde física e mental das pessoas envolvidas então tem algum coisa muito, mas muito errada.

3. Atração sexual é uma coisa normal e saudável e não tem a ver apenas com atratividade física

Converse com sua filha sobre paquera. Explique a ela que na idade adequada é normal que pessoas sintam-se atraídas umas pelas outras, queiram estar juntas, queiram fazer sexo. Que infelizmente, na nossa sociedade hoje, somos orientados a mover esse nosso interesse por paradigmas puramente estéticos, ou de status. Homens são guiados para buscar a mulher “gostosa”, mulheres são guiadas a buscar um “príncipe” que é, antes de tudo, “lindo”. Mas que aparência física não é definidora de atração sexual ou interesse romântico e a maneira como nos guiamos nossos afetos é condicionamento puro.

Nosso olhar, nosso querer, é formatado para admirar determinados padrões, e todos eles tem agenda, foram feitos para nos colocar num determinado lugar, cumprindo uma determinada função na lógica de uma sociedade que é patriarcal, capitalista e racista. Aprendemos, por exemplo, que mulheres “bonitas” são as brancas, magras, de traços claros europeizados, aprendemos que mulheres morenas e de corpo mais voluptuoso são as “gostosas”, as “sensuais”, que mulheres de traços latinos são “calientes”. Essas imagens existem para atender a um chamado racista, que vende uma imagem higienizada e angelical de pessoas brancas que são destinadas a perpetuação do núcleo familiar tradicional, de controle e de manutenção de patrimônio dentro de um dado grupo racial e uma imagem sexualizada de pessoas racializadas, que são desumanizadas e tidas como destinadas ao sexo e ao fetiche. Isso faz por exemplo, que qualquer pessoa que não tenha traços físicos eurocêntricos seja considerada “feia” ou “exótica”, faz com que meninas negras sejam invariavelmente preteridas e cultivem pela vida uma imensa dificuldade em ter parceiros e formar relacionamentos e que meninas brancas sejam entendidas como “esposa ideal”.

Outro bom exemplo é o das meninas que aprendem desde sempre a direcionar sua atenção sexual e afetiva para homens mais velhos. Esse incentivo inclusive é familiar que as orienta a buscar “um homem e não um moleque”, “um bom homem trabalhador que vai cuidar dela”. Como resultado, desde muito jovens, não sentem atração por pessoas da sua idade, que estão vivendo as mesmas experiências, e viram presas fáceis de abusadores. Mal entrando na adolescência, meninas já são consideradas “carne fresca no mercado” e são aliciada por homens muito mais velhos. E são incentivadas a ficarem lisonjeadas com esse assédio e aceitar esse abuso como reafirmação da sua feminilidade. A menina ouvirá que é “especial”, que “não é como as outras garotas”, que “é muito madura para sua idade”, que “é muito desenvolvida”, “já é uma mulher”, “já sabe o que quer”, e todo tipo de coisas. E isso tudo serão mentiras contadas para acessar seu corpo sexualmente, manipular e controlar.

Meninas aprendem que podem somente sentir-se atraídas por pessoas do sexo oposto, que isso é uma norma imutável, que é o “normal”, o “esperado”, o “certo”, e que qualquer coisa fora disso é a maior transgressão que ela pode cometer porque está recusando seu destino de fêmea, encontrar um macho, ser escolhida, casar e procriar. Não tutele os afetos da sua menina. Deixe que ela saiba que tem o direito de experimentar e descobrir o que realmente lhe interessa viver em termos de relacionamentos e sexualidade. Diga a ela que não existe “normal” e muito menos “anormal”. Que a organização dos relacionamentos na nossa sociedade é heterocentrada pois tem a função de manter os corpos das pessoas sob controle num modelo familiar margarina que não existe na realidade. Que o objetivo final é manter mulheres sob completa exploração do seu trabalho reprodutivo.

Manter a ilusão de uma sociedade eminentemente heterossexual é fundamental para manter a lógica capitalista que precisa de casais se reproduzindo e criando trabalhadores para serem explorados. É fundamental para a lógica patriarcal onde homens mantém a dominação sobre mulheres sobretudo sob o manto do “amor” e do cuidado da família. Permita que sua filha tenha liberdade nos seus afetos. Explique a ela a lógica por trás do pensamento lesbofóbico (e homofóbico) que é de impedir que pessoas possam decidir livremente como organizar suas vidas e escolher suas parcerias.

Então, diga a ela pra não se render a primeira faísca de paixão que cruzar seu coração, porque paixão não é sentença, não existe amor eterno, isso passa, nossos afetos são condicionados para nos empurrarem para grandes armadilhas e se ela mantiver a cabeça no lugar por tempo suficiente vai ter a chance de encontrar alguém para uma história que vai valer a pena ter vivido. Alguém da idade dela, que pensa parecido, tem os mesmos valores, e que mesmo que tudo acabe, poderá ser uma pessoa amiga pra uma vida inteira.

E que sim, é muito difícil se sentir “feia”, “gorda”, “estranha”, “inadequada”, “diferente”, mas que vale muito pena estar com alguém para quem isso não faz diferença, ou que na verdade nem é uma questão, porque não é para esse lugar que essa pessoa está olhando. Ela está olhando pra você e vendo o que você é: uma pessoa. E está amando isso e tendo atração sexual por isso, não só por seu corpo, mas por seu sorriso, suas ideias, o que você é na vida, de verdade. Diga a ela que nada diferente disso vale a pena ser vivido. Ela é uma pessoa, e deve ser amada e querida por isso e apenas isso. E ela pode amar pessoas de volta. Repita isso mil vezes para ela, até entrar fundo, até ela não ter dúvidas. E diga a ela que você sente muito que as coisas sejam assim e que você sente muito também por ter que orientá-la a travar uma batalha tão difícil e vital: requerer a própria humanidade nessa sociedade tão cruel.

4. O flerte surge da admiração mútua, o assédio surge da objetificação do outro

Quem admira o outro não quer o outro para si. Quem admira observa o outro com atenção, se inspira, cuida, respeita. Entendemos o valor daquilo que admiramos por este ser como é, não queremos modificá-lo, ou submetê-lo a nossa vontade. Desejar, por outro lado, significa querer ter algo para si, tomar posse e costumamos desejar coisas. Objetos. Mulheres não são admiradas na nossa sociedade, são objetos de desejo. Aprendemos a apreciar isso, a entender que ser tomada e possuída, que pertencer a alguém é um sinal de amor, e isso é uma armadilha que resulta em violência e em morte.

Por outro lado homens não aprendem a amar mulheres. Não aprendem a vê-las como ser humanos íntegros, dotados de qualidades e defeitos e dignos de respeito e admiração. Aprendem a vê-las como corpos sexuais que lhes devem diversão e prazer. Pergunte a um homem sobre mulheres que ele admira. Pergunte-lhe quem são, quais seus nomes. Peça para citar apenas 3. Dificilmente algum conseguirá cumprir esse desafio. Agora pergunte-lhes sobre mulheres que eles desejam, que eles gostariam de ter (isso mesmo, ter), e a lista será imensa. Homens aprendem que mulheres são coisas que eles adquirem, que passa a ser uma coisa sua, uma propriedade privada da qual ele pode dispor como bem entende.

Ensine sua filha a perceber a diferença entre a abordagem de alguém que a admira como pessoa e alguém que a deseja como um objeto. Essa é a diferença importante entre flerte e assédio. O flerte, a interação em que vamos demonstrando interesse pelo outro e conhecendo-o, é um recurso legítimo de aproximação entre duas pessoas que queiram relacionar-se. O assédio é um mecanismo onde necessariamente um impõe seu desejo sobre o outro, intimida, coage, manipula, chantageia, suborna, compra, o seu corpo, sua presença, seu sexo. É sobre poder, não sobre enamorar-se. É sobre homens que se acham no direito de tomar mulheres, desde legislando sobre sua aparência através de insultos como nas cantadas de rua (“me dá seu telefone, gostosa!”. Sobre a recusa do “não” e a insistência absoluta, que faz mulheres confundirem desrespeito com apaixonamento. É sobre subestimar a vontade do outro e querer domá-lo de qualquer forma. É sobre achar que toda mulher tem um preço, que é possível comprar consentimento. Que mulheres não sabem o que querem, ou o que estão fazendo “jogo duro”. É a “sedução” a qualquer custo. É sobre intimidação, perseguição, violência. Estupro. É sobre manipulação, chantagem emocional. É sempre mesma lógica: não há respeito pela vontade do outro porque o outro não tem vontade, não é uma pessoa, é algo a ser obtido.

Incentive sua filha a repudiar qualquer tipo de assédio, em qualquer lugar que seja. Incentive sua filha a rejeitar pessoas que avaliem corpo dela como se ela fosse um animal pronto para o abate. A afastar-se de pessoas que ignoram suas recusas. Que acreditam que insistência é prova de afeto. Explique que um homem que quer conquistá-la a qualquer custo não a ama, ele apenas sentiu-se desafiado na sua virilidade pela recusa e quer domar sua vontade. Nada de bom pode sair daí, não somos objetos á disposição para apreciação do desejo alheio.

Explique para sua menina que consentimento não tem a ver com dizer “sim”, porque muitas e muitas vezes dizemos “sim” sem estar com vontade. E aceitar algo sem vontade não é consentimento, é concessão. E, em um mundo patriarcal, inúmeros são os mecanismos que homens utilizam para dobrar nossa vontade: manipulação, chantagem emocional, coação, suborno, compra, ameaças, violência.

Consentimento não se negocia. Consentimento sem vontade é concessão e ela nunca deve fazer concessões sobre seu corpo, sobre seu sexo, sobre nada que arrisque sua integridade física, emocional e financeira. Homens irão em busca disso, vão desafiá-la, vão tentar dobrar sua vontade a qualquer custo sempre, porque eles não admitem a recusa de uma mulher. Entenda que isso acontece, e prepare-se para enfrentar. Todo o modelo de relacionamento entre homens é mulheres é formatado a partir da subalternidade e submissão feminina. Somos compulsoriamente levadas a aceitar e a dizer “sim” sobre tudo que tem a ver ou que vem de homens. E que a grande disputa é ter o direito de recusá-los. Recusar aceitar os seus gracejos, suas indiscrições, o seu julgamento sobre nossa aparência. Poder recusar sua presença, recusar sorrir para eles e agradá-los o tempo inteiro sem acusações ou retaliações.

5. O mundo ainda não é seguro para crianças e mulheres

Ensine sua criança a como agir para se defender ao perceber os primeiros sinais de assédio. Desde bebê . Explique o corpo é dela, que ninguém deve tocá-lo a não ser ela. Que nenhum adulto deve, e vá dando autonomia corporal a ela, o quanto antes for possível, de forma que apenas ela precise tocar em si mesma, mesmo para higienização. Mostre claramente quais partes podem e não podem ser tocadas. Nomeie-as com todos os nomes conhecidos, para que ela possa reconhecê-los em qualquer parte que ouvir. Fale sobre que tipo de carinhos são e quais não são permitidos. E não faça carinhos como beijinhos na boca que podem até ser toleráveis numa relação parental mas que podem deixar a criança confusa e abrir uma janela de oportunidade para abusadores. Divida o mundo das suas crias entre o mundo dos adultos e o mundo das crianças e mostre sempre o que é e o que não é adequado para cada um desses universos assim como que tipo de interações são desejadas entre adultos (ou adolescentes) e crianças.

Assim que possível, explique para sua criança que predadores existem. Fale claramente sobre o tema, sobre o que eles fazem, como eles se aproximam, o que eles dizem. E ensine-as que qualquer um pode ser o abusador, inclusive alguém que ela ama e confia. Alguém de quem ela nunca desconfiaria. Ensine-a se relacionar criticamente com os adultos, explicando que eles não são perfeitos, nem sempre são modelos e que podem ser potencialmente perigosos e violentos para crianças.

Crie uma relação de confiança com seus filhos. Essa é a parte mais difícil porque prescinde em abrir mão do autoritarismo fácil, da educação pela violência e pelo medo. Implica em criar um canal constante de diálogo e principalmente escuta, de deixá-los seguros, sabedores que serão ouvidos, que acreditarão neles, que serão defendidos. Implica em tratar crianças como pessoas. Muitas e muitas mulheres passaram por situações horríveis porque sentiram medo de contar aos seus pais o que estava acontecendo. Porque foram desacreditadas. Porque foram manipuladas a pensar que ninguém acreditaria na palavra dela contra a palavra de um adulto, que ela seria punida, que ela também era cúmplice da situação, e ela não tinha um vínculo de confiança forte o bastante com os pais para saber que eles a apoiaram a qualquer custo.

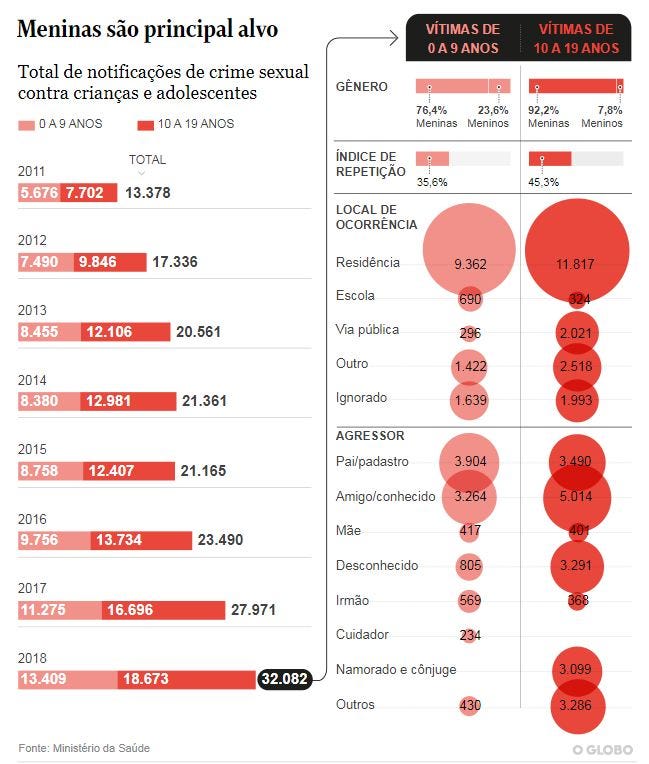

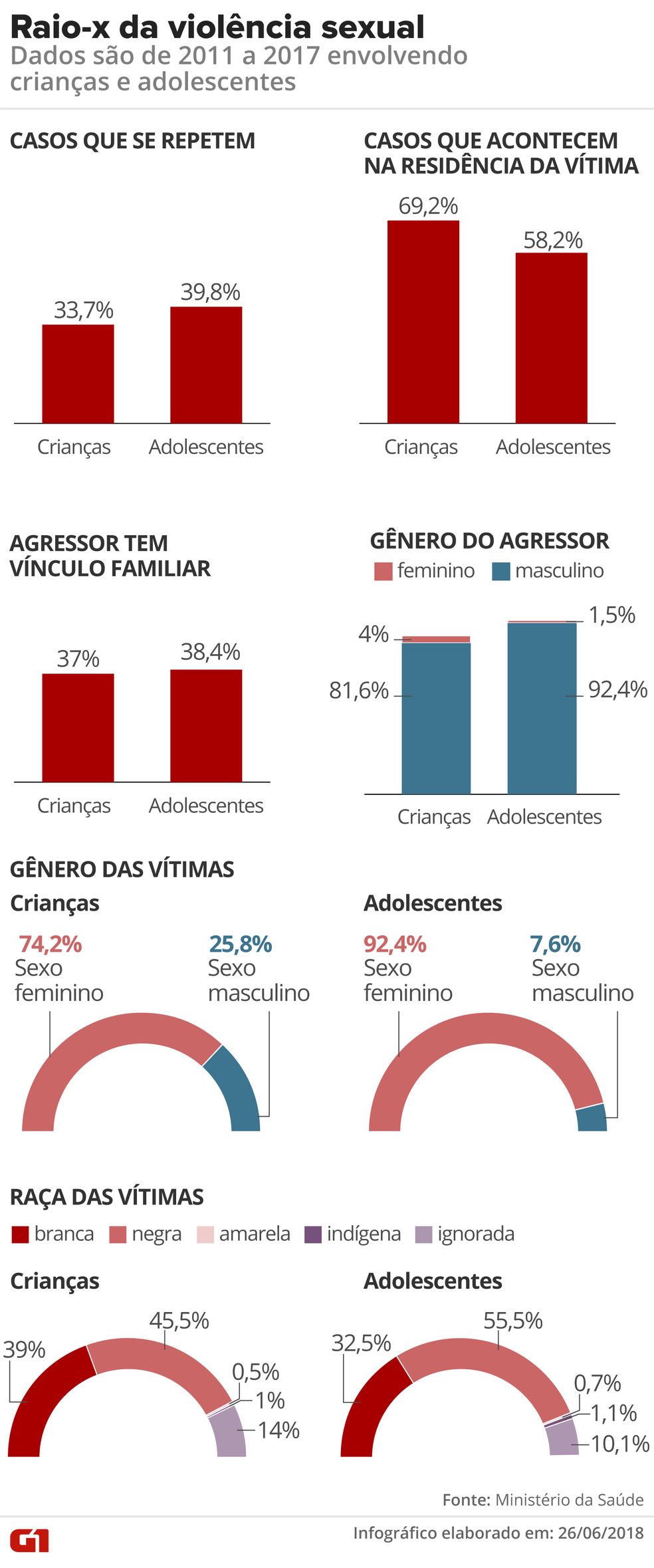

Explique que infelizmente há cuidados que ela deverá tomar apenas por ser menina, como evitar andar sozinha, beber em demasiado sem alguém de confiança que possa protegê-la caso fique desorientada, evitar estar sozinha com homens de modo geral, e mais um monte de pequenas e grandes medidas que tornam a vida de uma mulher um verdadeiro inferno. E que nada disso é nossa culpa, é culpa dos homens, nós vivemos sim em uma sociedade que nos transforma em presas, sofremos terrorismo sexual e não podemos esquecer isso, nem ser ingênuas, nem achar que é exagero. As estatísticas estão aí mostrando a realidade. Então muitas vezes vai ser o seu medo que vai te proteger.

Oriente-a também sobre mecanismos institucionais para buscar ajuda, explique ela sempre pode ligar para o Disque 100, que ela pode levar a questão para a escola, que ela sempre tem a opção de buscar apoio em instâncias responsáveis e que nunca, de maneira nenhuma, deve tentar lidar sozinha com a situação.

E finalmente diga para sua menina que você estará lá por ela. E esteja. Que acreditará nela. E acredite. Que ela não deve se calar diante de abusos. E ajude a amplificar sua voz. Que ela deve procurar ajuda ao menor sinal de importunamento, seja direto ou sutil, e denunciar se estiver sendo importunada. E ampare-a. Que ela deve se proteger sempre. E proteja-a. E proteja-se. E diga a ela que ela não está sozinha nessa. Ela não está. Há muitas outras mulheres por aí, lutando para pavimentar uma estrada mais larga e iluminada para que todas as meninas possam caminhar. Juntas.